বর্তমান শিল্প প্রযুক্তিতে অটোমেশনের ব্যবহার এবং তথ্য বিনিময়ের প্রবণতা “ইন্ডাস্ট্রি ৪.০” বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), বিগ ডেটা বিশ্লেষণ, উন্নত রোবোটিক্স, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ন্যানোটেকনোলজি এবং উন্নত জৈবপ্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তিকে নির্দেশ করে, যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। ফলে অনেক মানুষের কাজ হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে যাইয়। (যেমন, সোয়েটার শিল্পে জ্যাকোয়ার্ড মেশিন)।

অপরিকল্পিতভাবে অটোমেশন প্রযুক্তি ব্যবহার প্রচলিত শ্রম বাজারে হুমকি সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) এক গবেষণায় বলা হয়েছে, আধুনিক প্রযুক্তির কারণে বাংলাদেশের ৫টি খাতে প্রায় ৫৩.৮ লাখ মানুষ চাকরি ঝুঁকিতে রয়েছে, যার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) অন্যতম। শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্প খাতেই প্রায় ২৭ লাখ বা ৬০% চাকরি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

যেসব কাজ পূর্বে মানুষ দ্বারা সম্পাদিত হতো, এখন সেগুলি মেশিন দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে, ফলে কায়িক শ্রমের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৭৫ মিলিয়ন মানুষ তাদের চাকরি হারাবে এবং ১৪% মানুষ তাদের পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। বর্তমানে অনেক শ্রমিক নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত দক্ষতার অভাবে চাকরি হারাচ্ছে। যারা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারছে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর যারা পারছে না তাদের আয় বাড়ছে না। এভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

যদি ব্যবসায়িক শিল্প কলকারখানাগুলো জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়নে নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলো কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সফল করতে চাইলে জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে শ্রমিক ও অন্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যাবে।

কার্বন নিঃসরণ (CO₂), বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। যদিও ধোঁয়া বা প্লাস্টিক বর্জ্যের মতো প্রচলিত দূষণের চেয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ কম দৃশ্যমান, তবুও এটি পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। এর ক্ষতিকর কণিকাগুলো বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকারক ঘনত্বে পৌঁছে বায়ু দূষণ করে।

২০২২ সালে কার্বন নিঃসরণ ৪৯০ Mt (১.৩%) বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ ১.১% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিঃসরণের পরিমাণ ৪১০ মিলিয়ন টন (Mt) বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩৭.৪ বিলিয়ন টন (Gt) পৌঁছেছে। ৬৫ শতাংশের বেশি কার্বণ নিঃসরণের বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কয়লাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানী যেমন কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, পাশাপাশি কঠিন বর্জ্য ও গাছের মতো জীববস্তু পোড়ানোর ফলে কার্বন নিঃসরণ ঘটে। নিঃসরণের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প এবং কৃষি অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনহাউস গ্যাস এই পরিস্থিতির জন্য ২৯% দায়ী।

২০১৯ সাল থেকে পাঁচটি মূল বিশুদ্ধ জ্বালানি প্রযুক্তিরঃ সোলার প্যানেল, উইন্ড, পারমাণবিক, হিট পাম্প, এবং বৈদু্ত্যিক গাড়ির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে শুরু হয়েছে। তবুও ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মোট নিঃসরণ প্রায় ৯০০ Mt বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশুদ্ধ জ্বালানি ব্যবহার করা না হলে এর পরিমাণ আরো ৩ গুণ বেশি হতে পারতো।

কার্বন নিঃসরণ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ ঝড়, দাবানল এবং তীব্র খরার সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে ফসল উৎপাদন ও প্রাকৃতিক আবাসস্থল ব্যাহত হয়। বায়ু দূষণের ফলে মানুষের শ্বাসযন্ত্রের রোগ বৃদ্ধি পায়।

প্যারিস চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রাক-শিল্প স্তরের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে, সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে হবে এবং শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে নেট-জিরো নিঃসরণ অর্জন করতে হবে।

নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা চলমান থাকা সত্ত্বেও, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বৈশ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর ক্রমাগত বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তর, টেকসই কৃষি অনুশীলন ও সীমিত নিঃসরণ নিশ্চিত করতে নীতি ও বিধিনিষেধ প্রণয়ন করা আবশ্যক। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা করার জন্য ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি টেকসই ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা, আবহাওয়ার ধরণ এবং অন্যান্য জলবায়ু উপাদানগুলোর উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, কর্মঘণ্টার হ্রাস, নদী ভাঙন, বন্যা ও বেকারত্ব, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অভিবাসন, কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে।

মেরু অঞ্চলের বরফ গলার কারণে সমুদ্রের স্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উপকূলীয় এলাকা ডুবে যাচ্ছে। যদি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৩ মিটার এবং ২১০০ সালের মধ্যে ০.৭৪ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

১৯৮০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত, বাংলাদেশ মোট ২১৯টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্মুখীন হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতিবৃষ্টি, বন্যা এবং নদী ভাঙন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল। কিছু অঞ্চলে এখন খরাও দেখা দিচ্ছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশের কারণে পরিবেশ এবং স্থানীয় জনগণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণ অংশে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে সেসব অঞ্চলের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এবং ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে কমেছে । মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সাতক্ষীরা জেলায় আমন ধানের উৎপাদন ১ লাখ টন কমে গেছে। ধানের উৎপাদন কমায় দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকটের ঝুঁকি বেড়েছে।

প্রায়ই বন্যা, নদী ভাঙন, লবণাক্ততা ইত্যাদির কারণে অনেক শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে কৃষকরা তাদের জীবিকা হারাচ্ছেন। যদি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা হয়, তাহলে এই মানুষদের ঝুঁকি বাড়বে এবং তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশকে নানা উপায়ে ব্যবহার করি। এর ফলে পরিবেশে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। যখন এই পরিবর্তনগুলো আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন একে আমরা পরিবেশ দূষণ বলি। পরিবেশ দূষণ মানুষ, অন্যান্য প্রাণী এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বিভিন্ন দূষণকারী এবং বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা বা বসবাসে বিঘ্ন ঘটায়। একই সাথে এই দূষণ মানুষের জীবিকার উপরও প্রভাব ফেলে। পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে সাধারণ রূপগুলো হলো বায়ু দূষণ, পানি দূষণ এবং মাটি দূষণ।

২০২২ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৯৭.৯% মানুষ ক্ষতিকর বায়ু দূষণের শিকার। বায়ু দূষণের ফলে সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন খাতের শ্রমিকরা নানা রোগে আক্রান্ত হন এবং তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পায়। শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় তারা চাকরিচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।

বায়ু দূষণে সবচেয়ে বেশি শিকার হন পরিবহন শ্রমিকরা। যেসব শ্রমিকরা বিভিন্ন কারখানা যেমন গার্মেন্টস, ট্যানারি ইত্যাদির আশেপাশে বসবাস করেন তারা কারখানার বর্জ্য দ্বারা দূষিত পানি পান করার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার পেছনে শ্রমিকদের বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয় এবং অনেকেই তাদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় চিকিৎসার পেছনে খরচ করে ফেলেন। একই সময়ে, তারা ঋণের বোঝা মাথায় নিতে বাধ্য হন।

মাটি দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষকরা। কৃষকরা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হন কিন্তু দক্ষতার অভাবে অন্য পেশাতেও কোনো সুবিধা করতে পারেন না। পরিবেশ দূষণের ফলে শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। অনেক ক্ষেত্রে দূষণের কারণে তাদের কারখানা বা কর্মস্থল বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের জন্য এখনও কোনো উল্লেখযোগ্য সুরক্ষামূলক নীতি তৈরি করা হয় নি।

জীবাশ্ম জ্বালানি হল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জীবাশ্মকৃত অংশ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হওয়া শক্তির উৎস। এই অপ্রচলিত সম্পদের মধ্যে রয়েছে কয়লা, অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, যা প্লাস্টিক এবং ইস্পাতের মতো পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

তেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যানবাহন, ব্যবসা এবং বাড়িঘর পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউ.এস. এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (EIA) এর তথ্যানুসারে, জীবাশ্ম জ্বালানি বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৮০% পূরণ করছে। তবে, এটি ব্যবহারের ফলে পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত খরচ উল্লেখযোগ্যহারে বেড়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির অসুবিধা:

ভূমি ক্ষয়: স্ট্রিপ মাইনিং এবং ফ্র্যাকিং-এর মতো উত্তোলন প্রক্রিয়া বাস্তুতন্ত্র এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতি করে।

পানি দূষণ: উত্তোলন প্রক্রিয়াইয় কয়লা খনি, তেল এবং ফ্র্যাকিং তরল পানির সাথে মিশে পানির উৎসকে দূষিত করে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন: জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়, যার মধ্যে অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস। ২০১৮ সালে, বৈশ্বিক কার্বণ নির্গমনের ৮৯% জীবাশ্ম জ্বালানি এবং শিল্প থেকে এসেছিল। বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১°সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বিপর্যয় আবহাওয়ার মতো মারাত্মক ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

মহাসাগরের অম্লীকরণ: শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মহাসাগরের অম্লতা প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সামুদ্রিক জীবন এবং উপকূলীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তর এবং শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু এবং সৌরশক্তির মতো নবায়নযোগ্য উৎসগুলি আরও বেশি সাশ্রয়ী এবং জীবাশ্ম জ্বালানির চেয়ে সস্তা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ৪০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি চাহিদার ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য জলবিদ্যুৎ, বায়ু শক্তি এবং সৌরশক্তি। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিশোধিত শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর আরেকটি বিকল্প ব্যবস্থা। বিশুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরের সুবিধা হল নির্গমনে উল্লেখযোগ্য হ্রাস। পারমাণবিক শক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর কোন নির্গমন নেই। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবকে কমিয়ে আনা সম্ভব। সম্পূর্ণ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার জীবাশ্ম জ্বালানির সেরা বিকল্প ।

জীবাশ্ম জ্বালানি অপর্যাপ্ত, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে গেলে, আমরা তা ব্যবহার করতে পারব না। অন্যদিকে, টেকসই শক্তির উৎসগুলি আমাদের এমন শক্তি সরবরাহ করে যা কখনও শেষ হবে না, যা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শক্তির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আজকের বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। আবার, বনভূমি উজাড়ের কারণে গাছপালার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের হারও হ্রাস পাচ্ছে। ফলস্বরূপ, গ্রিনহাউস প্রভাবের মাধ্যমে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে পৃথিবীর জলবায়ুও পরিবর্তিত হচ্ছে।

একটি গবেষণা মতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপমাত্রায় বাংলাদেশ প্রতিবছর ৭০০ কোটি কর্মঘণ্টা হারাচ্ছে।

মাত্র ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩১০০-৫৭০০ কোটি কর্মঘণ্টা হারানোর কারণ হতে পারে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। যেমন কৃষক, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, দিনমজুর ইত্যাদি।

শ্রমিকরা পানিশূন্যতা, হিট স্ট্রোক, ক্লান্তি, হিট ক্র্যাম্পের মতো বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে এবং তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পাচ্ছে।

জাতিসংঘের অনুমান অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের ১৭% অঞ্চল পানির নিচে চলে যাবে এবং ২ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে।

কর্মঘণ্টা হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত তাপের কারণে যারা কাজ করার ক্ষমতা কমেছে, তাদের চাকরি হারানোর ঝুঁকিও বেড়েছে। যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছে, তারা শহরে অভিবাসন করে অনানুষ্ঠানিক খাতে যোগ দিয়েছে, যেখানে তাদের কোনো চাকরির নিরাপত্তা নেই।

গ্রীনহাউসের নাম এসেছে একটি ঘরের নাম থেকে যা কাঁচ বা অন্যান্য স্বচ্ছ উপাদান দিয়ে তৈরি। গ্রীণহাউস মূলত শীতপ্রধান দেশে চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গ্রীনহাউসগুলো দিনের বেলায় সূর্যের আলো গ্রহণ করে এবং রাতের বেলায় এটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পুনরায় বিকিরিত হয়। ফলস্বরূপ, বাইরের থেকে গ্রীনহাউসে তাপ প্রবাহিত হয় কিন্তু বের হতে পারে না। এর ফলে, ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা অত্যন্ত শীতল অবস্থাতেও উষ্ণ থাকে। এই ঘরে গ্রীষ্মকালীন সবজি সহজেই চাষ করা যায়।

গ্রীনহাউস গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO2), মিথেন (CH4), নাইট্রাস অক্সাইড (N2O), ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFCs) ইত্যাদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এমন একটি স্তর তৈরি করে যা একটি গ্রীনহাউসের মতো কাজ করে। এই স্তরের মাধ্যমে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে প্রবাহিত হয় কিন্তু বের হতে পারে না। ফলস্বরূপ, সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- গ্রীনহাউস প্রভাব বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি এক মিলিয়ন বায়ু কণার মধ্যে ৪০০টি কার্বন কণা রয়েছে, যা প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।

- পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গললে সমুদ্রের স্তর বাড়ে এবং উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে প্লাবন ঘটে। বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার মোট ১৩%জায়গায় লবণাক্ততা রয়েছে যা ২০৫০ সালের মধ্যে ১৬% এ পৌঁছাবে।

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক মানুষ তাদের বাড়ি এবং কৃষি জমি হারাচ্ছেন। ২১০০ সালের মধ্যে ফসল উৎপাদন ৩০% কমে যাবে।

- বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর (O3) সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবাহিত হওয়া থেকে রোধ করে এবং আমাদের ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। কিন্তু গ্রীনহাউস গ্যাসগুলি এই ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

- গ্রীনহাউস গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিশে এক্সিডেন্ট রেন হিসেবে মাটিতে পড়ে। এটি পুকুর, নদী ইত্যাদির পানির সাথে মিশে পানিকে আম্লীয় করে তোলে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মৎস্যজীবী ও কৃষকরা গুরুতর ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছেন। অনেক মানুষ পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে তারা নতুন পেশায় সুফল অর্জন করতে পারছেন না।

বিভিন্ন ধরণের শিল্পে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কিছু রাসায়নিক অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেসব রাসায়নিক প্রাণীর স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি করে, সেগুলোকে বিপজ্জনক রাসায়নিক বলা হয়। ক্ষতিকর রাসায়নিকগুলির মধ্যে রয়েছে – অ্যাসিড, আয়োডিন, ফরমালিন, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, ফসজেন গ্যাস, অ্যামোনিয়া, বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, টলুয়েন, লিকুইড অ্যামোনিয়া, এথানল, ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, রঞ্জক ইত্যাদি। যারা এসব রাসায়নিকের সংস্পর্শে আসে, তাদের বিভিন্ন ঝুঁকি মধ্যে থাকে এবং ক্রমশ তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

- ফ্যাক্টরি এবং ট্যানারি থেকে নির্গত তরল নিষ্কাশন নদীর পানির সাথে মিশে পানি এবং জলজ প্রানীর ক্ষতি করে। ওই পানি ব্যবহার করলে অন্যান্য প্রাণী এবং মানুষের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

- ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো ২০১৭ সালে ২৮২ মিলিয়ন টন রাসায়নিক বর্জ্য উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে ২৫% পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং ৭৫% স্বাস্থ্যকর জন্য ক্ষতিকর।

- চামড়ার শিল্পের শ্রমিকরা বিভিন্ন ত্বকের সমস্যা যেমন ডার্মাটাইটিসের ঝুঁকিতে থাকে। এতে ত্বকে চুলকানি, লালচে ভাব এবং ঘা দেখা দিতে পারে।

- অনেক রাসায়নিক আমাদের শ্বাসপ্রক্রিয়ায় সমস্যা যেমন ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি এবং ফুসফুসের ক্যান্সার তৈরি করতে পারে।

- কিছু রাসায়নিক পদার্থ মানুষের প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে, ফলে উর্বরতা কমে যায়, জন্মগত ত্রুটি এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়।

- অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষতিকর রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন যা এখনও নিশ্চিত করা হয়নি।

অভিবাসন বলতে সাধারণত কোনো মানুষ বা জনসংখ্যার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন/স্থানান্তর হওয়াকে বোঝায়। অভিবাসন একটি বৈশ্বিক ইস্যু যা জলবায়ু পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, কর্মসংস্থান সুযোগ, ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ অভিবাসী মানুষই অভিবাসিত শ্রমিক।

অভিবাসনকে দুই ভাগ করা যায়। যথা:

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন: যখন কোনো ব্যক্তি তার দেশের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে জীবিকা ও কাজের সন্ধানে গমন করে, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বলা হয়।

বাহ্যিক অভিবাসন: যখন কোনো ব্যক্তি তার নিজের দেশ ত্যাগ করে এবং অন্য দেশে বসবাস শুরু করে, তখন তাকে বাহ্যিক অভিবাসন বলা হয়।

২০১১ সালের এক প্রতিবেদনের মতে, বাংলাদেশের ৯.৭১% মানুষ তাদের জীবনে অন্তত একবার অভিবাসন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। একজন শ্রমিক যখন তার নিজ এলাকা থেকে কাজ হারায় কিংবা পায় না অথবা দক্ষতার অভাবে অন্য কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না, তখন সেই ব্যক্তি স্থানান্তর হতে বাধ্য হয়।

প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়, দারিদ্র্য, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি অভিবাসনের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জীবনমান প্রেক্ষাপটে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যার ৫৩.১% গ্রাম থেকে শহরে বা শহর থেকে শহরে অভিবাসন করেছে।

অভিবাসনের ফলে শহরগুলোতে প্রচুর চাপ হচ্ছে। একই সাথে শহরের মানুষের জীবনযাত্রাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। ধারনা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ১৫ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে, যা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ জোরপূর্বক অভিবাসন হিসেবে চিহ্নিত হবে।

শহরে অভিবাসিত অধিকাংশ মানুষ দক্ষতার অভাবে যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় না। অনেকে রিকশাচালক, দিনমজুর ইত্যাদি হিসেবে অনানুষ্ঠানিক খাতে যোগ দেয় এবং সেখানে চাকরির নিরাপত্তা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকেনা। ফলস্বরূপ, তারা চরম ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে এবং অনেকেই আধুনিক দাসত্বের (মর্ডান স্লেভারি) শিকার হয়। একই সাথে, তারা শহরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে যা শহরটিকে অনুপযোগী করে তোলে।

গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকে যতটা সম্ভব শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান গ্রিনহাউস গ্যাসকে সমুদ্র ও বনভূমির মাধ্যমে শোষণ করার প্রচেষ্টা ‘নেট জিরো’ নামে পরিচিত।

আমাদের পৃথিবীর বর্তমান গড় তাপমাত্রা ১৫°সেলসিয়াস, যা শিল্প বিপ্লবের আগে ১৩.৯°সেলসিয়াস ছিল। এই তাপমাত্রা জীবের বসবাসের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। অনুমান করা হচ্ছে যে, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাবে। এই শতাব্দীতে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ৩°সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশ্বের কিছু অঞ্চলে অনেক বেশি তাপমাত্রা সৃষ্টি করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি এড়াতে এবং একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রক্ষা করতে হলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্যারিস চুক্তিতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ৪৫% কমাতে হবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে নেট জিরো অর্জন করতে হবে।

এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক শিল্প কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, অনেক শ্রমিক চাকরি হারাবে। যদি পরিকল্পিতভাবে জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়ন করা না যায় তাহলে নেট জিরো অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। একই সাথে দারিদ্র্য, বৈষম্য, বেকারত্বসহ বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হবে।

নেট জিরো অর্জন প্রক্রিয়ায় যেসব শ্রমিক ছাঁটাই হবে তাদের জন্য যথেষ্ট বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে, সেই বিকল্প কাজে তারা যেন সফল হতে পারে তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায়, অসংখ্য শ্রমিক এবং তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পরিবেশগত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে অন্যতম নদীভাঙন, যা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নদীভাঙ্গনের ফলে নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসরত মানুষের বসতি, কৃষি, এবং অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্বব্যাপী, নদীভাঙনের প্রভাব ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের, মিসিসিপি নদীর তীরের ভাঙন মোকাবেলায় কর্পস অব ইঞ্জিনিয়ার্স বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করে থাকে।

নদীভাঙনের প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে নদীর তীব্র প্রবাহের বেগ, পলির স্থানান্তর, মৌসুমি বন্যা ইত্যাদি। পাশাপাশি মানব সৃষ্ট কারণও এই সমস্যায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বনভূমি উজাড়, ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন, নদী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমন বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি নদীর ভাঙনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই সমস্যাগুলো আরও প্রকট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের ধরন পাল্টে যাচ্ছে এবং বিপর্যয় আবহাওয়া ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নদীর প্রবাহের গতিশীলতা এবং পলির স্থানান্তর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নদীভাঙনের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রত্যাশিত বন্যা ও নদীভাঙন ঘটছে।

বাংলাদেশে নদীভাঙন একটি গুরুতর সমস্যা। নদীভাঙনের ফলে দেশে প্রতি বছর প্রায় ৮,৭০০ হেক্টর গৃহস্থালীর জমি হারিয়ে যায় এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

ভৌগলিক অবস্থান, নিম্ন ভূমি, মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশ নদীভাঙনে ঝুকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। পদ্মা, যমুনা, এবং মেঘনার মতো বিস্তৃত নদী ব্যবস্থা, এই সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

নিম্ন ভূমি, মৌসুমী ভারী বৃষ্টিপাতের কারনে নদীর তলদেশে পলি জমে ভাঙন ত্বরান্বিত করে। এই সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণ কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং স্থানীয় অবকাঠামোকে দুর্বল করে তোলে। যার ফলে ব্যাপক বাস্তুচ্যুত ও ব্যাঘাত ঘটে।

বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ এলাকাগুলোতে নদীভাঙনের প্রভাব ভূমিক্ষয়ের বাইরেও খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলে। উর্বর জমির ক্ষতি হলে খাদ্য উৎপাদন কমে যায় এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বিপন্ন হয়।

ইতিমধ্যে যমুনা, পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র নাদীর কাছাকাছি থাকা জেলাসমুহের (সিরাজগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল ইত্যাদি) মানুষেরা ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত এবং ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অনেকে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে ছোট পরিসরে কৃষিকাজ ও মৎস্যশিকারে নিযুক্ত হয়েছেন।

নদীভাঙনের প্রভাব কমাতে শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ, নদীর তীর স্থিতিশীলকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন,টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চল পুনরুদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বৃহত্তর প্রভাব মোকাবেলা করা একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু-প্ররোচিত বিপর্যয় কমাতে বৈশ্বিকভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন COP28-এ ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ তহবিল উল্লেখ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়গুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

উন্নত দেশগুলো এই তহবিলে বছরে ০.৭ বিলিয়ন ডলারের অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও এই পরিমাণটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগন্য কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলো বার্ষিক ক্ষতি আনুমানিক ১০০ বিলিয়ন থেকে ৫৮০ বিলিয়ন ডলার।

নদীভাঙনের কারণগুলো বহুমুখী। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন নদী ভাঙনে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে কাজ করে। কার্যকর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমাদের প্রয়োজন কৌশলগত সমাধান, টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন। এছাড়া জলবায়ু-প্ররোচিত বিপর্যয়ের সুদূরপ্রসারী ফলাফলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তার সংমিশ্রণ ঘটানো আবশ্যক।

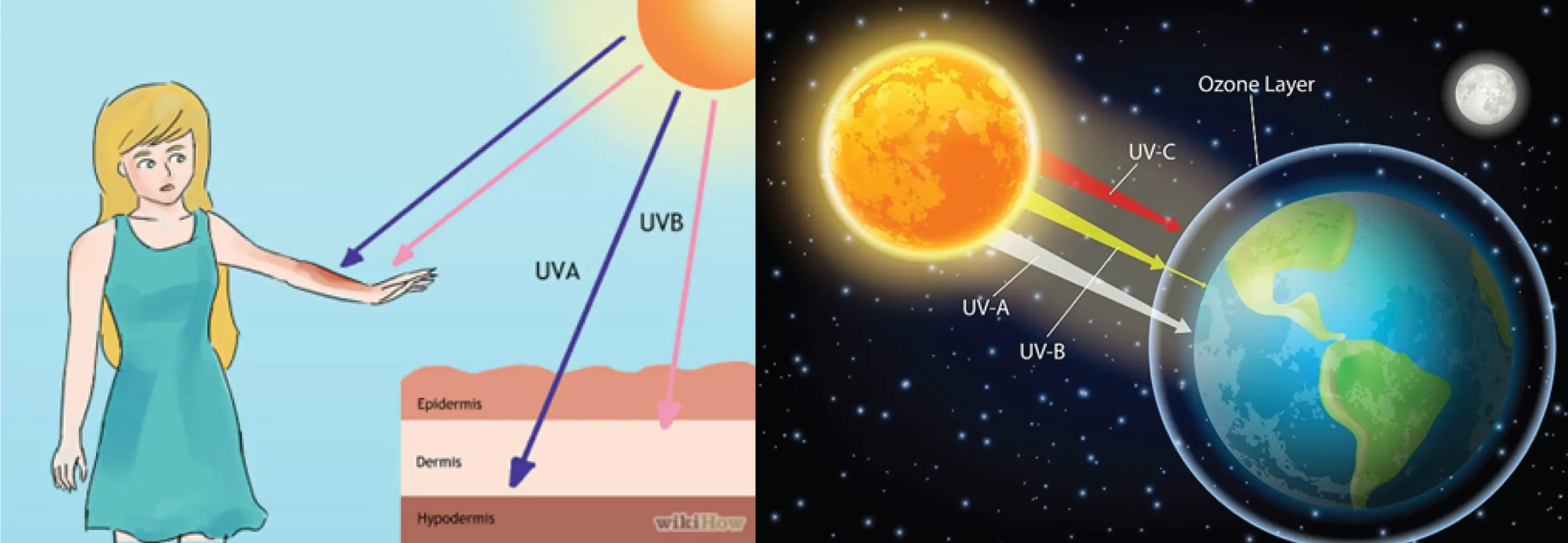

অতিবেগুনি (UV) রশ্মি হল এক ধরনের আলো যা ১০০-৪০০ ন্যানোমিটার পরিসরে থাকে। এটি মূলত তিন ভাগে বিভক্ত: UVA (৩১৫-৪০০ ন্যানোমিটার), UVB (২৮০-৩১৫ ন্যানোমিটার), এবং UVC (১০০-২৮০ ন্যানোমিটার)। UVA রশ্মি বায়ুমণ্ডল দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাই এটি সহজেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছে এবং মানুষের ত্বক ও চোখের ক্ষতি করতে পারে। UVB রশ্মি কিছুটা ওজোন স্তর দ্বারা শোষিত হয়, কিন্তু এটি ত্বক পুড়ে যাওয়া ও ত্বকের ক্যান্সার ঘটাতে পারে। UVC রশ্মি সম্পূর্ণরূপে ওজোন স্তর দ্বারা শোষিত হয়, তাই এটি আমাদের জন্য তেমন ক্ষতিকারক নয়।

গত ৪০ বছরে, পৃথিবীর উপরের স্তরে (স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার) ওজোন স্তরের ক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পৌঁছানো UV রশ্মির পরিমাণে বড় পরিবর্তন এসেছে। ওজোন স্তরের ক্ষয় একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে মানব স্বাস্থ্য, খাদ্য, পানির নিরাপত্তা এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ওজোন স্তরের ক্ষয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বেশি UVA এবং UVB রশ্মি পৌঁছায়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এবং পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মন্ট্রিয়ল প্রোটোকল নামে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে ওজোন স্তর রক্ষা করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবগুলো কিছুটা কমেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করছে। তবে, জলবায়ু পরিবর্তন এখনও UV রশ্মির মাত্রাকে প্রভাবিত করছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের সাথে ওজোন স্তরের মিথস্ক্রিয়ার কারণে ওজোন স্তরের পুনরুদ্ধার ব্যহত হচ্ছে, যার ফলে হঠাৎ করে ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্থ এবং উচ্চ UV রশ্মির মাত্রা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, মেঘের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে ফলে UV রশ্মির মাত্রা বেড়েছে। যেমন জার্মানিতে, সূর্যালোকের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওজোন স্তর -ক্ষয়কারী পদার্থের নির্গমনের ফলে মধ্য-অক্ষাংশে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক ওজোন স্তর প্রায় ৩% হ্রাস পেয়েছে। ফলাফলস্বরূপ শীত ও বসন্তকালে UV রশ্মির মাত্রা ৭% বেড়েছে। এছাড়া গ্রীষ্ম ও শরৎকালে UV রশ্মির মাত্রা ৪% বেড়েছে। যদিও মন্ট্রিয়ল প্রোটোকলের উদ্যোগের ফলে ক্ষয় রোধ এবং পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে, তবুও ওজোন স্তরের অব্যাহত ক্ষয় মোকাবেলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শীতকালে আর্কটিক অঞ্চলে ওজোন স্তরের ক্ষয় বা বৈশ্বিক ওজোন স্তরের সমতা বজায় রাখতে না পারায় হঠাৎ করে উচ্চ UV রশ্মির মাত্রা এবং UV-সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

জার্মানিতে, ১৯৫১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সূর্যালোকের সময় ১৩২ ঘণ্টা বেড়েছে, গড় তাপমাত্রা ১.৬°C বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রীষ্মের দিন গড়ে ২২.৬ দিন বেড়েছে, যার ফলে UV রশ্মির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের আচরণ পরিবর্তন, বাইরের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং UV রশ্মির সংস্পর্শ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনমূলক আচরণ ও UV রশ্মির সংস্পর্শের প্রভাব বুঝতে আরও গবেষণার প্রয়োজন। যদিও মন্ট্রিয়ল প্রোটোকল কার্যকর হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে UV রশ্মির সংস্পর্শের ধরন, চলমান পরিবর্তিত স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।